昆布類の多くは多年生藻で、一般的には2~3年の寿命を持ちます。採取されるものは、ほとんどが2年生で、十分に成長したものが選ばれます。

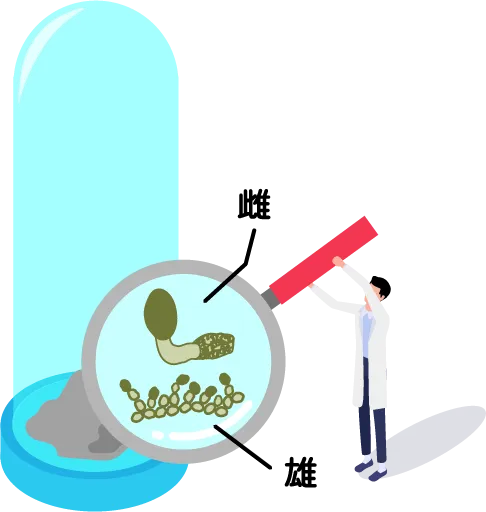

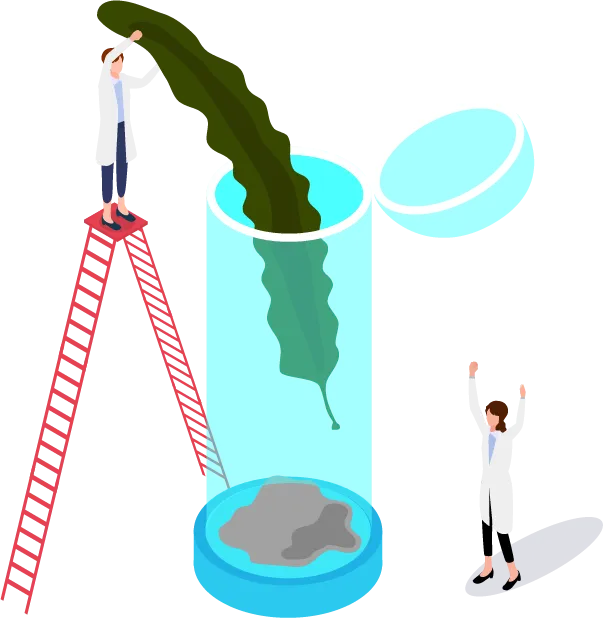

昆布から遊走子(ゆうそうし)が放出されます。

遊走子のもつ2本の繊毛で、海の中を移動し、岩などに付着します。遊走子には雄と雌の区別があり、それぞれの配偶体として成長します。

雄の配偶体から形成された精子は雌の卵子の元へたどり着き、発芽体となり、成長していきます。

1年目

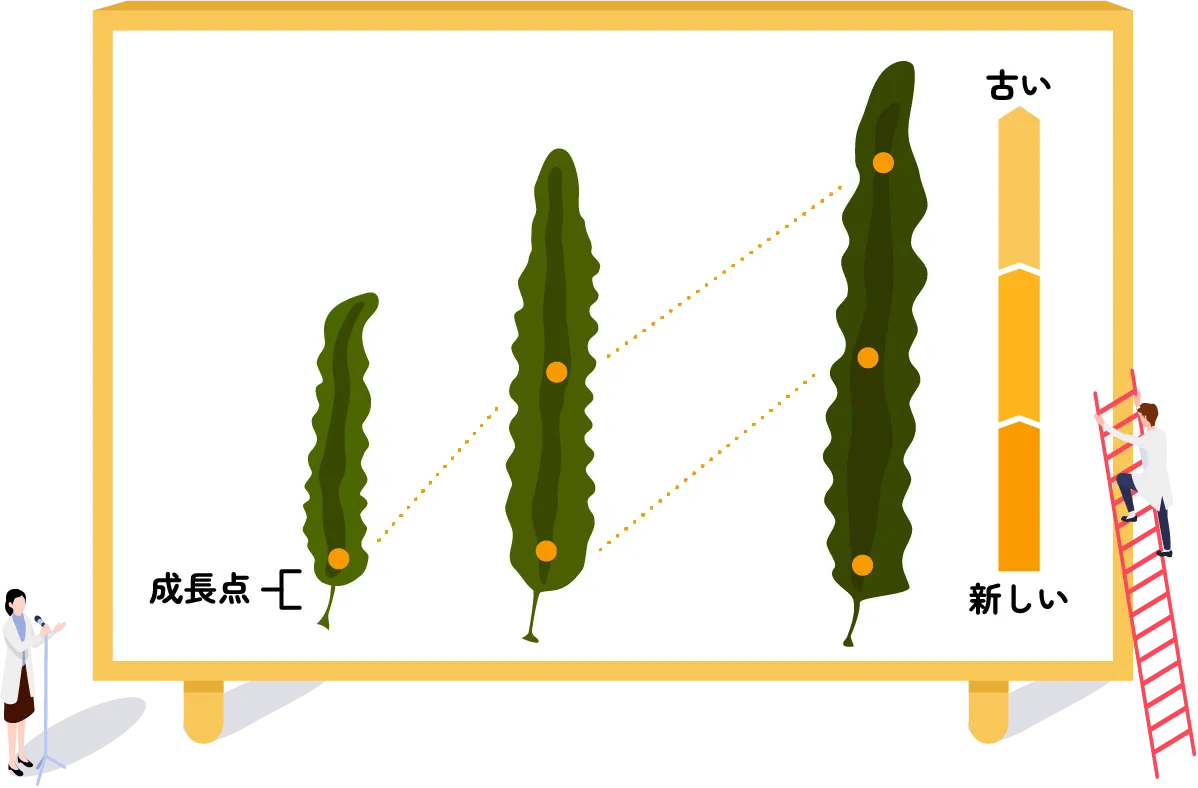

大きく成長しはじめます。1年目の昆布は水昆布と呼ばれます。水昆布の葉体の先端の古い部分が枯れ始めます。

水昆布は、葉も薄くとても小さなもので、水昆布を商品として採取することはほとんどありません。 水昆布はその着生の状態で次年度の作況の目安とされます。

成長点のみを残し1年目の葉がほとんど枯れていきます。

2年目

1年目の葉は全て枯れ、全体が2年目の葉だけになり、1年目よりも大きく成長します。

古い1年目の葉が枯れていき、その葉体の下から新しい組織が出来てきます。

この現象を

「突き出し」と呼びます。

成昆布として採取されます。

2年目の昆布は、1年目の水昆布とは長さ、葉幅、厚さなどがまったく異なったものとなってしまいます。 これは1年目の水昆布がそのまま育つのではなく、まったく生え変わり別のものとなるためです。 昆布漁師は一目で水昆布と成昆布を見分けることができます。